Cultura TIAHUANACO

Cultura TIAHUANACO

“¡Tiay vanaco!”: “¡Sientate y decansa, guanaco!” reza una leyenda incaica.

Se dice que esta frase salió de labios del Inca que conquistó el Collao, al invitar a sentarse en presencia suya a un chasqui que había ido al Cusco y regresaba a Tiahuanaco portando el importante mensaje. Admirado por las cualidades atléticas de aquel hombre, le honró comparándole por su extraordinaria velocidad, con el ágil y elegante camélido andino.

Desde entonces se afirma que la ciudad conserva el nombre de Tiahuanaco.

Antiguamente se la conocía por Taipicala o Taipincatha. que en lengua aymara significa “estar en medio”, porque los indios del Collao creían que este pueblo se hallaba en medio del mundo.

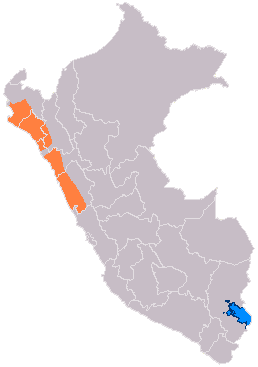

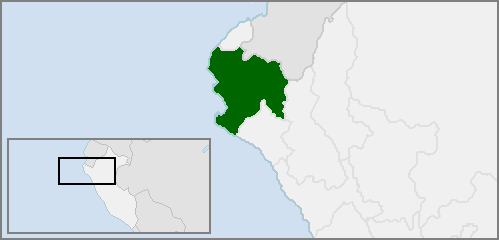

Esta impresionante cultura se desarrolló en la zona límite entre Perú y Bolivia, en cuya parte central se ubica la meseta del Collao. Su centro estuvo en La Paz.

Tiahuanaco se ubica, a 3842 m de altitud, al Sur del lago Titicaca. Desde el Collao, las diferentes comunidades poblaron toda el area.

Al parecer, Tiahuanaco fue el centro del mundo andino en el sur del Perú.. Desde alli, todo convergía para ser redistribuido

No se han encontrado sectores de habitación. Se cree que fue un importante Centro de Peregrinación (algo así como Cahuachi). Mucho despues de su abandono, Tiahuanaco aun continuaba siendo un lugar de respeto.

Hacia el 550 d.C. Tiahuanaco dejó de ser centro religioso y se conviertió en centro urbano. Era la época de convivencia y coexistencia pacífica con la Cultura Huari.

De todos los aspectos de la sociedad Tiahuanaco, la religión fue uno de los más importantes.

Un personaje divino se repite con frecuencia en la piedra y en la cerámica : es la figura central de la Puerta del Sol. Su vinculación con Chavín es innegable. Es la misma divinidad representada en la Estella Raimondi, llamado Dios de las Varas. Esto, más la presencia del felino, el águila y otros elementos, sugiere que Tiahuanaco fue un renacimento de la Cultura Chavín. De hecho hay tres motivos del arte de Pucará que luego se repetirán tanto en Tihuanaco como en Huari:

- El dios de los dos báculos

- Sus acompañantes de perfil

- La imagen de la llama amarrada.

Perfil de la Cultura Tiahuanaco

Se establece secuencialmente tres épocas.

1) Temprano (100 a 500 dC). Se inicia el desarrollo de una arquitectura monumental y se produce un gran apogeo agrario.

Se trabaja la metalurgia del cobre, plata y oro.

La cerámica no es muy fina y sus formas son homogeneas. La decoración es pintada e incisa. Los motivos son complejos y estilizados; representan aves, felinos, peces y serpientes. Las formas más comunes son las botelliformes y vasos de gran tamaño que a menudo llevan una cabeza escultórica de felino.

En metalurgia se emplea el cobre.

2) Clásico. Se efectuan pequeños arreglos en la estructura monumental creada en el período Temprano. Durante la fase Clásico principia con el colapso de la cultura Pucará (que coexistió con los hombres de Tiahuanaco en la fase Temprana tihuanaquense).

La cerámica se torna fina y con gran variedad en formas y diseños decorativos. Las formas más frecuentes son vasos en forma de quero, con la parte más angosta en el centro y cántaros semiglobulares. Los diseños, delimitados a base de lineas blancas y negras son figurativas o geométricas. Los temas más frecuentes son el puma representado de perfil, el condor, la serpiente, una figura humana completa con la cabeza de perfil y dibujos escalonados.

En metalurgia se emplea el bronce arsenical.

3) Post-Clásico o Decadente. Es una época de cambios.

La cerámica pierde calidad en el acabado, la textura, y el pulido

En metalurgia se emplea el bronce estannífero.

Hacia el año 1300 d.C. el Fenómeno Tiahuanaco termina. Se desconocen las causas de este colapso, pero parece ser fueron de caracter interno.

Tiahuanaco fue un poderoso estado imperial que extendió su dominio sobre parte del area altiplánica y las tierras bajas meridionales del area andina central, hasta la costa pacífica.

El Centro de Peregrinación de Tiahuanaco

El conjunto arqueológico se encuentra al Norte del pequeño poblado de Tiahuanaco.

Está compuesto por grandes unidades de edificación, de planta rectangular y espacios abiertos, probablemente calles, y canalizaciones de agua.

La arquitectura es de grandes bloques de piedra labrada y con excelente ensambladura y sillares trabados con grapas de cobre en sus caras interiores. Las piedras fueron traidas al sitio desde grandes distancias, algunas desde canteras que están cerca del lago. Ese trayecto varía de entre 10 y 300 km. y hay bloques que pesan más de 100 toneladas.

Tiahuanaco fue un gran centro ceremonial. Entre los edificios ceremoniales el más importante es Kalasasaya, ubicado en el centro del conjunto. Es una gran plataforma rectangular con una escalinata de acceso y muros laterales construidos de grandes pilares monolíticos plantados verticalmente y dispuestos en forma irregular.tiene un patio hundido al que se descendía pasando a través de una puerta monolítica, por una escalera ancha de seis peldaños. En su esquina Noroeste, se encuentra la célebre “PUERTA DEL SOL”.

Otro edifico ceremonial importante es el Templo Semisubterraneo ubicado al Este de Kalasasaya. Es un ambiente de forma rectangular cuyo piso se halla por debajo del nivel del suelo. Las paredes interiores tienen cabezas clavas.

Con todo, l a edificación de volumen dominante es la conocida como pirámide de Akapana y se encuentra al Este. Está compuesta por varias terrazas que alcanzan una altura de ocho metros. La planta es la unión de dos rectángulos, uno mayor y otro menor adosado al lado Oeste. El mayor es la base de este edificio que recuerda la forma piramidal En el segundo cuerpo hubo una escalinata que llevaba a la plataforma superior que está destruida.

Al Sur de la llamada Avenida Norte-Sur se encuentran los restos del Pumapunku. De esta probable pirámide quedan tan solo enormes piedras talladas que demuestran la monumentalidad de la construcción.

El estilo de estas edificaciones es el patrón del que se sirvieron los Incas, posteriormente, en sus estructuras.

Estas construcciones fueron levantadas durante la época Temprana.

Durante la época Clásica sólo se hicieron algunos arreglos y se añadieron algunas nuevas esculturas.

Estas esculturas alcanzan hasta los siete metros de alto, como es el caso de la “Estatua Bennett”. Las estatuas son rígidas, de corte cuadrangular. Las figuras más conocidas se hallan en posición vertical, de pie, con las manos sobre el pecho. La cabeza es cuadrada y tiene bandas en relieve. Las orejas y la nariz se representan en forma de “T”. y los ojos son rectangulares, con grandes lágrimas. los vestidos se representan incisos.

|

La Puerta del Sol

Dentro del complejo de Kalassaya, en la esquina NoroEste se halla la Puerta del Sol.

El nombre de “Puerta del Sol”, es una invención del siglo XIX y carece de razón de ser

La portada fue labrada en una sola pieza, con 3 m de alto por 3,75 m de anchura.

Parece ser no se halla en su posición original. Es más, la puerta se encontró rota en dos pedazos y es muy probable que la rotura tuviera lugar antes de ser terminada, ya que los motivos ornamentales de la parte izquierda están inacabados

|

En la parte superior hay un complejo friso en cuyo centro aparece la figura de un personaje ricamente ataviado, en posición frontal, que sostiene en cada una de sus manos un báculo con figuras de aves (águilas o condores).

Probablemente esta figura representa al dios Wiracocha. Presenta una cabeza radiada de la que se desprenden otras figuras zoomorfas, entre ellas, cabezas intercaladas de felinos.

Sobre el rostro se dibuja la silueta de un puma.

|

En ambos costados, y a manera de ángeles se ubican tres hileras de ocho personajes de perfil y corriendo hacia la figura central, alados y tambien rícamente ataviados. Un total de treintaidos figuras.

|

Cada uno de estos seres alados porta un bastón que muy probablemente sea un instrumento musical de viento.

|

En la parte inferior figura una franja decorativa con elementos geométricos dode se hallan cuatro “trompetistas”, hombrecillos en actitud de tocar un instrumento de viento. Sobre la misma linea inferior destacan soles radiantes.

La forma típica de la cerámica Tiahuanaco está constituida por el quero, que es un vaso en forma de timbal.. La palabra “quero” es quechua y significa “madera”. Este nombre es aplicado a este recipiente tiahuanaquense por su parecido a los queros ceremoniales incaicos, que si son de madera.

El quero de Tiahuanaco es de cerámica y copió el aspecto de vasos de madera contemporáneos a su tiempo e incluso anteriores, que no se han conservado por ser de madera. Utilizaron colores blanco y negro, sobre rojo. Los colores eran siempre opacos . Otra forma cerámica era el sahumerio, al que a veces se dotaba de una cabeza escultótica de puma. Este recipiente se usaba como sahumador.

|